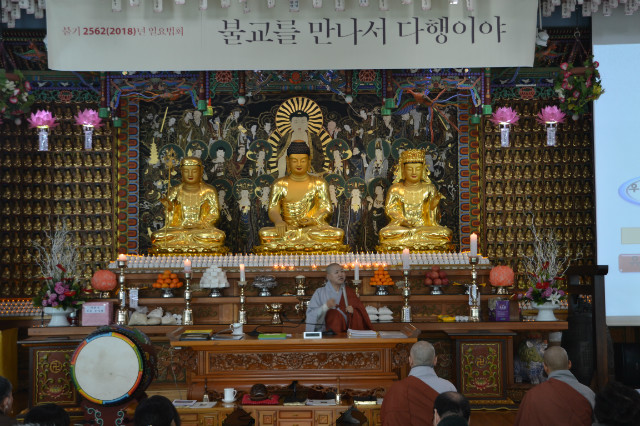

1월21일 <불교를 만나서 다행이야-선재스님>

본문

선재 스님(선재사찰음식문화연구원장)

우리의 삶과 사찰음식

음식은 생명을 유지하기 위해 먹는다. 건강을 위해 먹기도 한다. 채식, 자연식이 여기에 해당한다. 보통 사찰음식을 채식, 자연식으로 아는 이들이 많다. 그러나 사찰음식은 채식도, 자연식도, 건강식도 아니다. 사찰음식은 생명과 건강, 나아가 지혜의 성품을 만드는 데 목적이 있다. 몸과 마음이 건강해야 수행에 필요한 집중력과 지혜를 구할 수 있다. 몸과 마음은 둘이 아니기에, 몸과 마음의 조화를 이루려는 노력들이 사찰음식의 특성을 하나둘 만들어갔다. 정적(靜的)인 음식을 먹으면 내면이 충실해지고 반대로 동적(動的)인 음식을 먹으면 힘이 밖으로 뻗치게 되니, 자연히 채식을 권장하게 되었다. 또 음욕과 분노를 유발하는 자극성 채소인 오신채(五辛菜)를 금했다. 이를 비롯하여 소식(小食)하라, 편식(偏食)하지 마라, 자연의 리듬에 맞춰 먹어라, 때 아닌 때 먹지 마라 등 많은 음식에 관련한 계율들은 한결같이 최선의 수행을 위해 만들어졌다.

보통 사찰음식, 하면 채식을 위주로 육식을 금한다고 생각한다. 그러나 경전에는 채식을 하라, 육식을 하지 마라는 명확한 구절이 없다. 부처님 시대의 수행자들은 탁발을 했다. 탁발은 ‘공양 그릇을 받든다’는 뜻으로, 수행자가 발우를 들고 집집마다 다니며 음식을 얻어 생활하는 수행방식이다. 신도들이 보시하는 대로 먹어야 했기에 수행자의 음식과 보통 사람들이 먹는 음식이 구분되지 않았다. 탁발에는 무엇을 먹느냐보다, 아집을 버리고 절제하고 탐심을 버리라는 깊은 뜻이 담겨 있음을 먼저 헤아려야 한다.

부처님은 6년 동안 하루에 삼씨 한 알, 쌀 한 톨을 먹는 극한 고행에도 불구하고 해탈하지 못하자, 이렇게 말했다. “몸을 핍박하여 고통 받는 것은 다만 자기 몸만 괴롭힐 뿐 이익은 없었다. …… 세상 모든 생명체는 음식의 영양소로 생명을 유지하는 것이니 음식을 먹어라. 다만 절제하고 소식하라.”

일체만물은 고정되어 있지 않다. 무엇에 고정되거나 한쪽으로 치우치지 않는 것이 바로 중도(中道)이다. 중도는 곧 조화로움, 자연스러움이다. 경전에는 계절과 시기에 따라 먹어야 할 음식이 다르다고 쓰여 있다. 계절마다 변화되는 땅과 하늘의 기운에 따라 우리 몸의 반응이 달라지기 탓이다. 바람이 불고 땅의 기운이 강한 봄에는 가래와 심화병이 일어나기 쉬우므로 머위나물이나 쑥 같은 쓴맛이 나는 요리를 먹어야 한다. 이렇듯 여름, 가을, 겨울에 먹어야 할 음식이 다르다. 또 아침에는 잠든 장기를 깨우기 위해 맑은 음식을, 위장이 가장 활발하게 활동하는 점심에는 기름지고 맵고 짠 음식을 먹고, 저녁에는 과일즙을 마셔 과식을 피하여 숙면을 취하게 했다. 자연의 흐름에 맞춰 음식을 먹어야만 몸과 마음의 지혜를 위한 음식 섭취가 되며, 평정하고 고요한 마음 상태에서 비로소 깨달음을 얻을 수 있기 때문이다. 사찰음식의 맛을 정의한다면 ‘무(無)’이다. 무엇에도 치우치지 않는 중도의 맛이다.

사찰음식에는 나와 남이 둘이 아니라는 ‘자타불이(自他不二)’의 진리가 담겨 있다. 세상의 모든 만물은 나와 하나이다. 물도 공기도 나와 연결되어 있다. 우리가 먹는 음식은 물과 공기, 흙의 기운으로 만들어졌으니, 그것들이 병들면 나도 아프다. ‘이것이 있고 저것이 있다’는 불교의 연기법(緣起法)이다.

모든 생명은 하나이고 불성을 가지고 있다는 부처님의 눈으로 세상을 바라보면, 농사를 어떻게 지어야 하고 어떤 음식재료를 선택해서 요리하고, 어떤 마음가짐으로 먹어야 하는지 알 수 있다. 모든 생명이 다치지 않게, 재배하고 거두고 만들고 감사하는 마음으로 먹는 음식에 바로 부처님의 성품이 깃들어 있다. 그것을 먹음으로써 우리는 비로소 불성을 회복하게 되는 것이다.

마하반야바마밀~

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.