저자 초청 일요법회 봉행(8/30, 일)

본문

올 8월은 더위보다 물폭탄이 더 많이 기억되는 달입니다.

8월의 끝자락, 오늘(8/30, 일) 다섯째주 일요법회는 저자 초청 문화 법회로 진행되었는데요. "사찰에는 도깨비도 살고 삼신할미도 산다"의 저자이신 지안 노승대 선생님을 모시고 사찰속 숨은 이야기, 호법용(龍)과 도깨비 이야기를 중심으로 재미와 흥미로운 시간으로 법회를 이끌어 주셨습니다.

요즘 부쩍 늘어난 코로나19 확진자로 사회적 거리두기 2.5단계로 격상되었는데요.

여느때보다 한산한 법당이었지만 더욱더 세심하게 방역당국의 지침을 준수하는 시간이었습니다. 마스크착용, 발열체크,방명록작성, 손소독제사용, 충분한 거리두기 등을 준수하며 법회를 이어갑니다....

모두의 건강을 기원하며 불보살님의 가피로 행복한 나날을 발원해 봅니다.

마하반야바라밀 -()-

- 저자 초청법회, 지안 노승대 선생님의 강연 -

- 부처님께 예불 올리옵니다 -

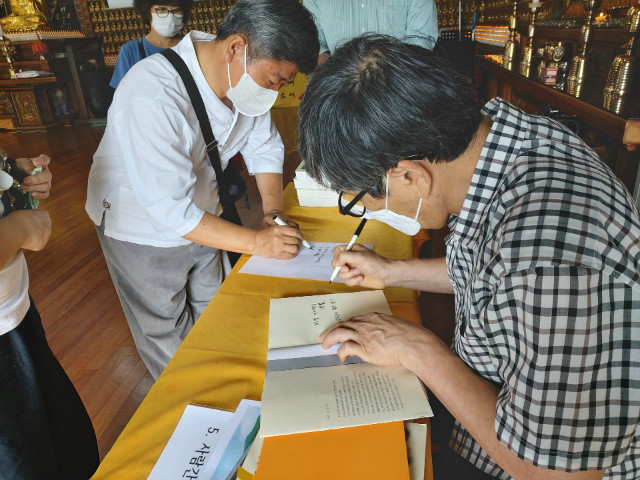

- 발열체크 및 법회 참석자 명단을 작성합니다. -

- 오늘은 발열체크 봉사는 전법단에서^^ 왼쪽부터 자인향보살님(예비포교사)과 여연 거사님 -

- 일요법회 속 영가기도... 지극한 정성으로 극락왕생을 기원합니다.-

- 조상님께 정성껏 잔을 올리옵니다. -

- 오늘 집전은 전법단장 대각거사님께서 수고해 주셨습니다...-

- 발원자: 정묵(이한명), 사회자: 지근거사님 -

- 저자 친필 사인책을 구입하는 행운을 얻었네요..^^-

사찰에는 도깨비도 살고 삼신할미도 산다.

지안 노승대

현판 뒤에 몰래 숨겨진 돼지, 사천왕 밑에 깔린 도깨비, 부도 안에 새겨진 전설의 새 가릉빈가, 절 뒤편 은밀한 전각 안에 있는 삼신할미 등 사찰 구석구석에 숨겨져 있지만 그 의미가 남다른, 사찰 곳곳에 가지가지 사연을 갖고 살고 있는 동물과 식물 그리고 상상과 전설의 주인공들의 이야기를 담은 『사찰에는 도깨비도 살고 삼신할미도 산다』

사자나 용, 코끼리, 가릉빈가처럼 불교 경전에서 유래해 인도에서 중국을 거쳐 이 땅 절집에까지 흘러들어온 동물과 전설 속 주인공도 있고, 호랑이나 도깨비, 삼신할미처럼 우리민족 고유의 신앙이 이 땅에 들어온 불교와 습합이라는 과정을 거치며 자리 잡은 것도 있다.

40년의 문화답사 경력을 가진 저자는 딱딱한 양식사를 넘어 불교 경전과 우리 민족의 문화, 전설 그리고 상상력을 길어 우리에게 자세하게 보여준다.

(아래) 55쪽 <사령과 사신 용1> 中

- 동남아시아 사원에 가면 나가 무찰린다가 부처님을 보호하는 모습, 커다란 뱀이 부처님 몸 뒤에서 킹코브라 같은 큰 머리를 들어 올려 목 부위를 넓게 펴서 그늘을 만들어 주고 있는 조각상을 흔히 볼 수 있다.

이 나가 무찰린다는 시대가 흘러갈수록 더 신령스러워졌다. 머리가 일곱 개라고 여겨지기도 했고, 그냥 나가가 아니라 아예 무찰린다 용왕이라고도 부르게 된다. 인도불교에서의 이 나가(Naga)는 중국으로 들어와 뱀의 몸을 가진 신령한 용으로 변한다. 인도불교에 등장한 나가 무찰린다는 동남아시아에서는 물의 신 나가의 모습으로, 동아시아에서는 용의 모습으로 형상화된 것이다.

그럼 이 나가 무찰린다가 용으로 번역되고 부처님을 보호한 호불용, 또는 부처님의 법을 지키는 호법용으로 부르게 되었다면 지금은 어디에서 이 용을 찾아볼수 있을까? 두말할 것도 없이 법당 부처님 머리 위 닷집안에 반드시 등장하는 호법용이라고 필자는 생각한다.

(아래) 243쪽~244쪽 <상상과 전설의 주인공. 도깨비> 中

- 원래 귀신(鬼神)이란 글자에서 귀(鬼)는 인간에게 해악을 끼치는 초인적 존재이고, 신(神)은 인간에게 도움을 주는 초인적 존재였다. 그래서 잡귀, 원귀, 객귀, 몽달귀라 하면 나쁜 악귀의 뜻이 강했고, 산신, 목신, 수신, 서낭신, 조왕신 등은 좋은 선신의 뜻이 강했는데, 유일신 신앙이 들어오면서 귀신이라 하면 모두 미신의 대상이 되어 싸잡아 나쁜 의미로 변하게 되었다.

이제는 누구나 귀신이라고 하면 피하고 싶은 대상, 멀리하고 싶은 대상, 우리에게 피해를 주는 악령이라고 생각하게 되었으니 세상인심 변하듯 우리의 인식도 많이 변했다.

그럼 도깨비라고 하면 독자는 어떤 이미지가 떠오르는가? 혹부리 영감과 도깨비 이야기? 아니다.

이 동화는 일본의 전래동화다. 일제 강점 초기 일본인들이 내선일체를 주장하며 우리의 전래동화와 구조가 비슷한 혹부리 영감 이야기를 1915년 <조선어독본>에 처음 실었다는 것은 다 알려진 사실이다. 독자들은 심성이 착한 나무꾼과 개암열매, 도깨비 방망이가 등장하는 전래동화를 다 알 것이다.

여기에 등장하는 도깨비의 이미지가 바로 우리 민족이 느끼는 도깨비의 전통적 이미지다. 수많은 도깨비 이야기를 종합해 보면 도깨비의 천성은 바로 이렇다. ‘심성이 고약한 사람은 골탕먹이고, 가난하고 착한 사람은 도와주며, 심술궂은 장난을 좋아하지만 잔꾀는 별로 없다. 재주도 많고 노래와 춤과 놀이도 좋아하고, 사람하고 내기도 잘한다. 힘도세고 못하는 일이 없지만 어리숙하여 사람들에게 곧잘 속는다. 그래도 사람을 함부로 죽이지는 않는다. 그렇다고 또 사람이 만만하게 대할 수 있는 상대는 아니다.’

그럼 도깨비는 어떻게 생겼을까?

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.