12월 셋째주 일요법회 및 동지 기도 2일차(12/20,일)

본문

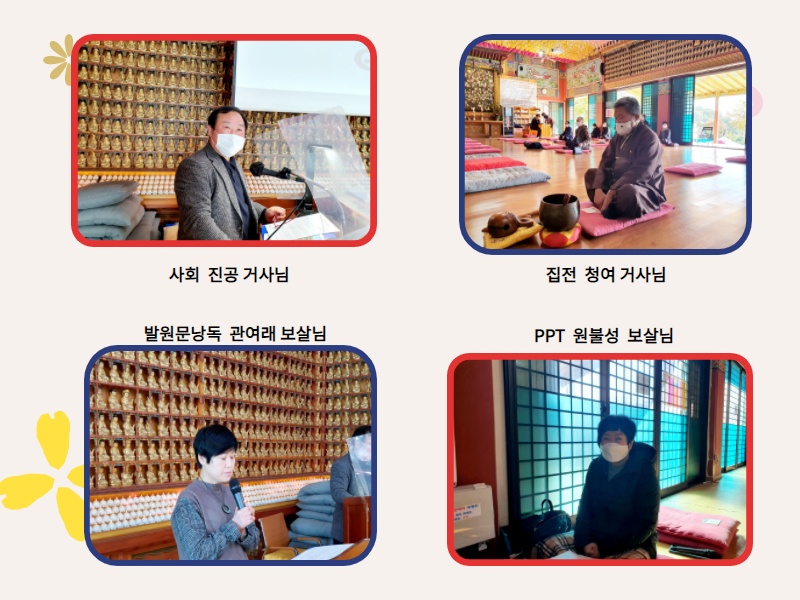

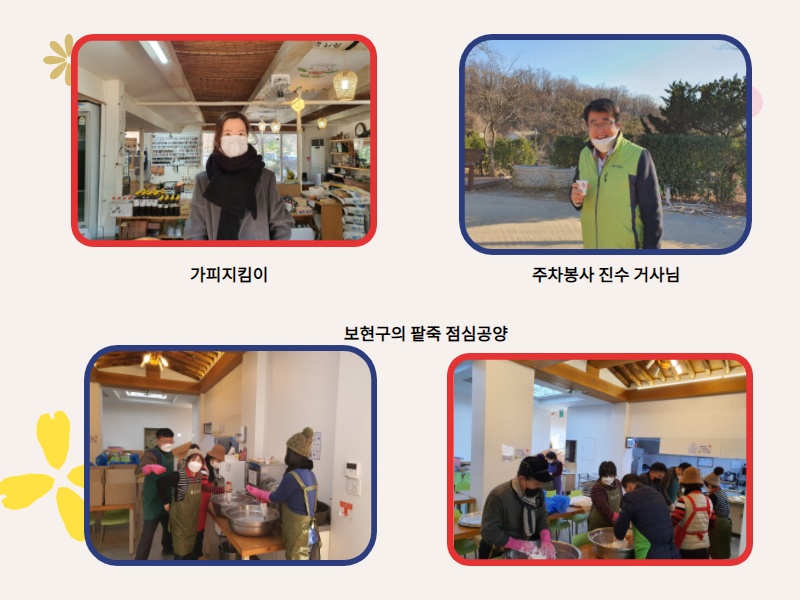

오늘은 12월 셋째주 일요법회 및 동지 2일차 기도가 대웅전에서 스님들의 인례로 봉행되었습니다.

[마음은 항상 새벽처럼 맑게 유지하라]는 선시의 해설로 시작하신 동명스님의 법문은 “불자로서 어떻게 살 것인가?"에 대한 불자들의 물음에 지표가 될 수 있는 가르침을 알기 쉽게 풀어서 살짝 알려주셨어요.

마하반야바라밀_()_

* 오늘 법문을 함께 하지 못하신 분들께서는 꼬옥 유튜브를 통하여 함께하시기 바랍니다. *

유튜브 온라인 법회 : https://youtu.be/ws8xtbYyehk

![[꾸미기]1.jpg](http://sejon.org/data/editor/2012/20201220145713_7d73e0e59515e1de5d6bb31ce5b686b6_9act.jpg)

- 동지기도 2일차 및 셋째주 일요법회 -

![[꾸미기]2.jpg](http://sejon.org/data/editor/2012/20201220145713_7d73e0e59515e1de5d6bb31ce5b686b6_94ky.jpg)

- 지극한 마음으로 공양합니다 -

![[꾸미기]3.jpg](http://sejon.org/data/editor/2012/20201220145713_7d73e0e59515e1de5d6bb31ce5b686b6_m45n.jpg)

- 스님들의 축원 -

![[꾸미기]5.jpg](http://sejon.org/data/editor/2012/20201220145714_7d73e0e59515e1de5d6bb31ce5b686b6_n4wq.jpg)

- 중앙승가대 수행관장 동명스님의 법문 -

불자로서 기본에 충실하겠습니다

중앙승가대 수행관장 동명스님

불자로서 어떻게 살 것인가?

어떤 공부를 하건 저의 관심사는 언제나 이 문제에 귀착됩니다. 선시를 읽을 때조차 그 선시 속에서 ‘어떻게 살 것인가’를 찾아냅니다.

마음은 언제나 새벽같이, 입은 굳게 다물고

바보처럼 그렇게 가라.

송곳 끝은 날카롭게, 그러나 밖으로 보이진 말라.

그래야 멋진 수행자니라.

心常了了口常嘿 且作伴癡方始得 師帒藏錐不露尖 是名好手眞消息

-진각혜심(眞覺慧諶, 1178~1234), 「요묵에게(示了嘿)」 전문

마음은 항상 새벽처럼 맑게 유지하고, 입은 함부로 열지 말 것이며, 지혜를 날카롭게 하되 함부로 내보여서는 안 된다는 것이 이 시의 가르침입니다. 이 시의 메시지를 제 삶의 지침으로 삼았듯이, 저는 부처님의 가르침을 제 삶의 실천원리로 삼고 있습니다.

부처님께서는 참으로 많은 가르침을 주셨지요. 저는 그 많은 가르침 중 핵심 중의 핵심을 골라 삶의 지침으로 삼았습니다. 그 지침은 다음과 같이 요약할 수 있겠습니다.

내 생명 부처님 무량공덕 생명! 사성제를 바로 알고 팔정도를 실천하며,

육바라밀을 실천하고 십바라밀도 실천하여,

우리도 부처님처럼 보현행원으로 보리 이루리!

내 생명은 곧 부처님 무량공덕 생명임을 명심하는 것으로 시작합니다. 이어서 부처님 가르침의 모든 것을 함축하고 있는 사성제를 바로 이해합니다.

고(苦) : 현실(문제)을 제대로 바라보는 것

집(集) : 문제의 원인을 진단하는 것

멸(滅) : 문제의 해결에 대해 확신하는 것

도(道) : 문제의 해결방법을 구체적으로 실천하는 것

우리가 당면하고 있는 코로나19 상황을 통해 사성제를 얘기해보겠습니다. 고성제는 곧 우리의 현 상황에 대해 위기의식을 느끼는 것입니다. 코로나19는 감염력이 매우 높은 바이러스여서 간단한 접촉으로도 바이러스가 쉽게 전염됩니다. 따라서 조심하지 않으면 많은 사람들이 생명을 위협받게 됩니다. 이렇게 현실을 제대로 보고 위기의식을 느끼는 것이 고성제입니다.

위기의식을 느꼈다면 그 문제의 원인을 진단해야 합니다. 현재까지는 야생동물의 도축과정에서 인간에게 전파된 바이러스가 호흡이나 침 등을 통해 많은 사람에게 전파되는 것으로 확인되었습니다. 이에 많은 학자들은 인간의 끝없는 욕망이 각종 바이러스를 양산하여 우리 스스로를 위기에 빠뜨렸다고 진단합니다. 여기까지가 집성제입니다

고성제와 집성제가 현실을 정확하게 진단하는 것이라면, 멸성제는 문제 해결에 대한 확신입니다. 코로나19 상황을 분명하게 직시하고 우리는 그 상황을 타개할 수 있다는 확신을 가져야 합니다.

문제해결에 대한 확신을 가지고 해결 방법을 하나하나 실천해나가는 것이 도성제입니다. 아시다시피 코로나19를 이겨내기 위한 대표적인 방법은 사람과 사람 사이의 거리두기입니다. 서로 접촉을 최소화함으로써 감염을 막는 것입니다.

다른 각도로 말씀드립니다. 고성제는 우리 삶 자체가 벗어나야 하는 속박이라고 인식하는 것입니다. 속박은 생로병사입니다. 속박(생로병사)의 원인과 조건의 집합이 곧 집(集)입니다.

이러한 현실을 타개한다면 그것은 궁극적인 행복이 될 것입니다. 궁극적인 행복이 곧 멸, 멸성제이지요. 우리는 (궁극적인) 행복을 위해 도성제를 실천해야 합니다. 도성제는 간단하게 말하면 중도(中道)이고, 약간 구체적으로 말하면 팔정도(八正道)입니다.

바른 견해, 바른 사유(의도와 판단), 바른 말, 바른 행위,

바른 생계유지(직업), 바른 정진, 바른 알아차림, 바른 선정(집중)

이 여덟 가지를 실천한다면 우리는 틀림없이 궁극적인 행복(멸성제)을 성취합니다. 여덟 가지 덕목을 대승불교에서는 여섯 가지로 줄여서 실천하기도 합니다.

보시바라밀, 지계바라밀, 인욕바라밀, 정진바라밀, 선정바라밀, 반야바라밀

바른 말, 바른 행위, 바른 생계유지가 지계바라밀로 합쳐졌구요. 바른 견해와 바른 사유는 반야바라밀로 합쳐졌습니다. 바른 알아차림의 일부는 정진바라밀로, 일부는 선정바라밀로 흡수되었습니다. 육바라밀로 충분하지만, 반야바라밀에서 네 가지 바라밀을 파생시켜서 십바라밀을 실천하기도 합니다.

방편(方便)바라밀, 원(願)바라밀, 역(力)바라밀, 지(智)바라밀

방편은 보살행의 구체적인 실천수단을 말합니다. 예를 들면, 아픈 사람이 있을 때 그를 치료할 수 있는 의술 같은 것입니다. 원(願)은 목표를 세우는 것을 말하고. 역(力)은 목표를 실천할 수 있는 힘(에너지)을 말하며, 지(智)는 목표를 달성하는 데 필요한 현실적인 지혜를 말합니다.

팔정도는 이렇게 육바라밀, 십바라밀로 대체해서 실천할 수 있는데, 보현보살이 서원한 열 가지 실천행으로 대체할 수도 있습니다.

예경(예의), 찬양(칭찬), 공양(보시), 참회(사과), 수희(질투 안 하기),

설법 청하기(경청), 부처님 머무실 것 청하기(방생), 수학(공부), 수순(섬김), 회향

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.